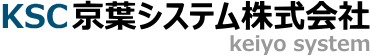

2025年施行 育児・介護休業法改正

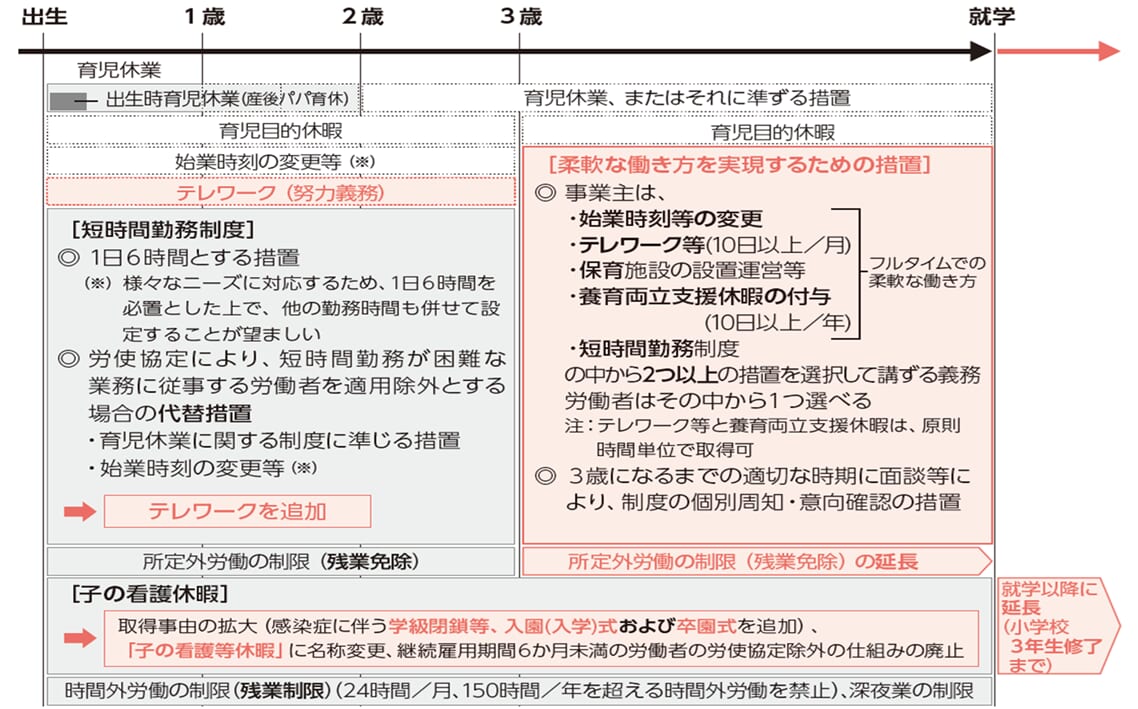

「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」について

1. 育児・介護休業法とは?

仕事と育児、家族の介護の両立ができるよう支援することを目的とした法律です。

2. 2025年4月から施行される法改正について

① 子の看護休暇の見直し

| 義務 | 小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が申し出た時は、1年間に5日間(子が2人以上の場合は10日間)の子の看護等休暇を与えなければなりません。 取得理由に、負傷、疾病、予防接種、健康診断の他、新たに感染症を伴う学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式が追加されました。 |

|---|

改正前は小学校就学前の子が対象でしたが、法改正により、小学校3年生修了までに延長されました。

取得事由についても病気やけが、予防接種、健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式の参加でも取得ができるようになりました。

また、改正前は継続雇用期間6か月未満の労働者は、労使協定によって対象から除外することができましたが、今回の改正により除外対象から外れることとなりました。

休暇の名称は、「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更となります。

② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

| 義務 | 小学校就学前の子を養育する労働者が請求した時は、事業の正常な運用を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはできません。 |

|---|

改正前は3歳未満の子を養育する労働者が対象でしたが、小学校就学前の子を養育する労働者へと範囲が拡大しました。

事業の正常な運営を妨げる場合、に該当するか否かは所属する事業所を基準とし、諸般の事情を考慮し、客観的な判断が必要となります。

単に所定外労働が事業の運用上必要であるとの理由だけで拒むことはできません。

| 義務 | 3歳に満たない子を養育する労働者に関し、育児短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置の選択肢の1つにテレワークが追加されました。 |

|---|

3歳に満たない子を養育する労働者を対象とする短時間勤務制度は、業務内容によって困難な場合、労使協定を締結して短時間勤務制度の適応を除外し、代替措置を講ずる必要があります。

この代替措置の選択肢として、テレワークが追加されました。

クラウド打刻サービス Cloud Clockとは、

社外勤務での出勤/退勤、休憩開始/終了、パソコンのログイン・ログオフの各時刻を客観的に記録し、記録データをご利用のシステムへ連携いたします。 |

④ 育児のためのテレワーク導入

⑨ 介護のためのテレワーク導入

| 努力義務 | 3歳に満たない子を養育し育児休業をしていない労働者、または要介護状態にある対象家族を介護し、介護休業をしていない労働者にテレワーク等を選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となりました。 |

|---|

通勤時間の削減や、遠隔地にいる要介護状態の家族の家から業務ができるように、といった趣旨で設けられた努力義務であり、法令上、内容や頻度などの基準は設けられていません。

厚生労働省が令和5年3月に発表した「仕事と育児等の両立支援に関するアンケート調査」では、育児や介護を理由に離職した人のうち、約3割が「テレワークがあれば仕事を続けられた」と回答しており、人材確保の重要性が高まっている今、柔軟な対応が求められています。

| 義務 | 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、毎年1回、男性の育児休業等の取得状況を公表しなければなりません。 |

|---|

常時雇用する労働者とは、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者が対象となります。自社のホームページなど、一般の方が閲覧できる方法での公表が必要となります。

| 義務 | 要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が請求した時は、1年間に5日間(対象家族が2人以上の場合は10日間)の介護休暇を与えなければなりません。 労使協定の締結により対象から除外される労働者の範囲を見直し、入社間もない労働者も請求が可能となりました。 |

|---|

介護休暇は、1日単位または時間単位で取得することができます。

なお、介護・子の看護休暇の時間単位取得では、15分単位などの分単位で取得できるようにすることも「法を上回る制度」として認められています。

|

社外勤務での出勤/退勤、休憩開始/終了、1日単位や時間単位、分単位で取得できる休暇申請などの業務を電子化するワークフロー機能を標準搭載しています。 |

| 義務 | 介護休業と介護両立支援制度等の申請が円滑に行われるようにするため、事業主は、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。 |

|---|

⑴ 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

⑵ 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

⑶ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

⑷ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の取得促進に関する方針の周知

可能な限り、複数の措置を講ずることが望ましいとされており、介護と仕事が両立しやすい環境整備が求められています。

| 義務 | 事業主は、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、介護に直面する前の早い段階(40歳等)に介護休業及び介護両立支援制度等に関する情報提供を行わなければなりません。 |

|---|

情報提供の方法は、面談(オンライン面談可)、書面交付になります。労働者が希望した場合のみFAX、電子メール等といった手段も可能です。

従業員が一人で悩みを抱え込まないよう会社全体で理解を深め、円滑に支援等を受けられるよう取り組まなければなりません。

働き方アドバイザーは、従業員と面談した内容や結果を システム上に記録しておけると共に、記録されたネガティブワードを検知し、隠れた課題発見、様子の変化への気付きに繋げていくことができます。 |

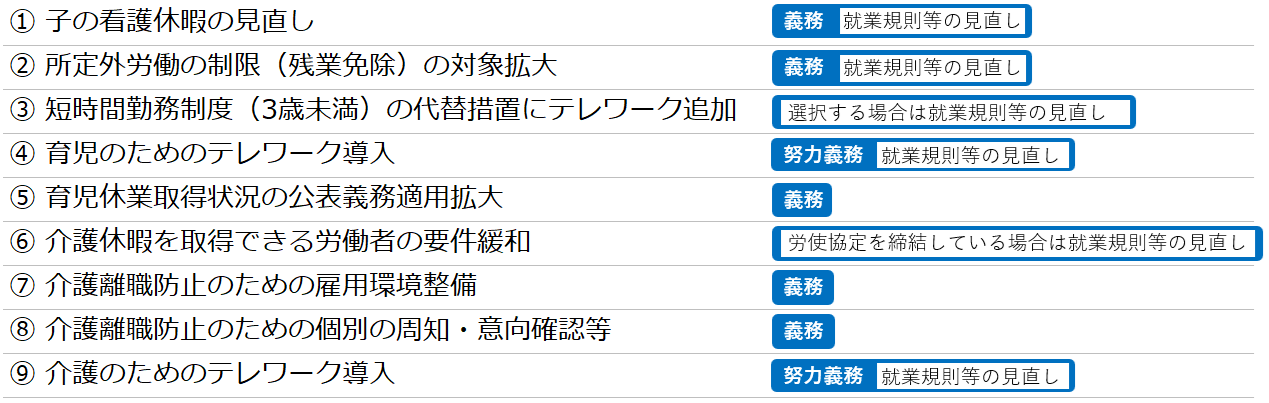

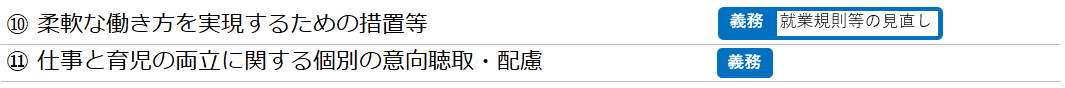

3. 2025年10月から施行される法改正について

| 義務 | 事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握した上で、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。 |

|---|

⑴ 始業時刻等の変更

⑵ テレワーク等(10日以上/月)

⑶ 保育施設の設置運営等

⑷ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

⑸ 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)

労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

始業時刻等の変更は、フレックスタイム制、時差出勤の制度を指しています。

就業管理システム タイム・ワークスは、標準機能設定で、 フレックスタイム制(完全週休2日制、複数か月生産にも対応)、時差出勤制度の対応による始業時刻等の変更、養育両立支援休暇(1日、時間単位の取得)、短時間勤務制度に対応します。 |

| 義務 | 3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として、⑩で選択した制度(対象措置)に関する以下の周知事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。 |

|---|

聴取の時期は、労働者の子が1歳11か月になる日の翌々日から、2歳11か月になる日の翌日までです。

方法は面談(オンライン面談可)、書面交付になり、労働者が希望した場合のみFAX、電子メール等といった手段も可能です。家庭や仕事の状況が変化する場合を踏まえ、聴取時以外にも定期的に面談を行うことが望ましいとされています。

聴取内容は、勤務時間帯(始業及び終業時刻)、勤務地、両立支援制度等の利用期間、仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)です。

働き方アドバイザーは、従業員と面談した内容や結果を システム上に記録しておけると共に、記録されたネガティブワードを検知し、隠れた課題発見、様子の変化への気付きに繋げていくことができます。 |

4. 改正後の仕事と育児の両立イメージ

5. 育児・介護休業法の改正への対応

⑴ 就業規則や労使協定の見直し

⑵ 育児休業取得状況の調査

⑶ 対象者へのヒアリング

⑷ 研修の実施や相談窓口の設置

⑸ 社内体制の整備

| 働き方アドバイザー :従業員の皆様が「自分らしく・元気に」働けるようサポート クラウド打刻サービス:インターネット環境があれば、どこでも打刻ができる 引用 :厚生労働省HP – 育児・介護休業法について 外部リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html |